在开辟信条结构这个课题时······ 忽然舞蹈

对人体状态的变化、对上妆的脸、对庄严或无用的服饰的好奇与着迷使我疏远了那些象被割掉的首级一样思考的人 — 这个古老的希腊熟语引人深思。也许我太接近常常需要与动物肉搏的农民,人们对诸如文章的主体、葡萄酒的酒体、社会全体、行政司法机构团体等等习语的漠然曾让我吃惊。

我过去想:对“体”一词为何会有这样的态度?这个词首先属于医学,接下来对道成肉身的注解赋予了它神学的因素,而最终却被十七世纪的巴洛克虔信派束之高阁。请看这幅1624年的赫尔曼·雨果像······ 它预兆了在资产阶级的十九世纪清教徒律法主义的字面解读。用有临床经验与神话史学修养的精神分析学去细观之,身体乃灵魂之坟墓 — 也就是说欲望之坟墓 — 这个主题告诫人“勿忘”你终将死亡的命运······

对这一被忽视的重点的提醒拓宽了我们的提问:为什么用“体”这个词表达的血肉之物会变成无数的比喻?在这些语义的转移里,是否有原始人类在最初接触宇宙时,为了将它纳入自己的社会而用话语赋予它人形这一过程的遗迹?

我曾长久自问:为什么用舞蹈的身体 — 舞蹈体系和语言一样繁复多样 — 来书写与自我、与世界的关系这个现象在我最初有些盲目的走向新人类学的道路上会起到关键性的作用?后来我在偶然读到的音乐学家库尔特•萨克斯的一句话中找到了答案:“舞蹈是艺术的长子。在将他的情感付诸石头、语言、声音之前,人用他自己的身体来组织空间、给时间一个节奏。”

在踏入这个因精神分析学而变得有可能穿越的领域之前,我从非洲获得了一些难忘的教诲,恰恰是它的舞蹈让我明显地看到在我对命运的表征中欧洲文明自古以来对身体与精神的区分给西方人留下的烙印。

鉴于此,对“体”这个能指的地位所缺乏的深刻的社会思考于我就不那么奇怪了,与此同时,一个全新的研究需要逐渐显现,这就是对舞谱文本的研究。这意味着还原舞蹈的本质:被搬上舞台的身体沉默的演说。

渐渐地,“体”这个词的迁徙游牧清晰起来,它不停地离开又回到初始的地方,在这个于主观舞台和社会舞台之间的往返中制度构造得以存在与繁衍。如果深入思考,从承载于话语之上的社会其本身就是一个文本这个认知出发进行探寻,视野就明朗了:一切传统都是象沉积文本一样以隐迹纸本的方式形成、解体、重组。

代代相继更替,而以语法虚构为演员的文字戏台却始终存在。从这个角度来看,所有领域的探索 — 信仰(让我们放弃“宗教”这个陈词)、政治、法律 — 都需要有足够水平的解读能力,都需要一门涵盖文明之历史性的阐释学。

一点一点地,当我们重拾被排斥的词汇(信条、信条学、信条性),我们重新发现人类始终都知道的、让我们懂得人类制立理性之道的这一点:会说话的动物戏剧化的生存条件。在面对与其普世基础不可分割的舞谱的奇特之处时,懂得传统的形成方式是必要的知识储备。

跨入这门研究之前,我首先在中世纪和文艺复兴时期作者的著作里暂得呼吸:研究基督奥体的神学家、援引行星之音乐的礼拜仪式修订者、圣体十二宫的诗人读者······ 当我回到教规学者的领域,深知我的同代人对中世纪注疏者的厌恶以及我自己治学方法的需求,我于是离开六八年五月风暴影响下的巴黎,加入研究政治法律神圣性之源头的国际博学者的圈子(史蒂分·库特讷、恩斯特·坎托羅維茨、更纳斯·珀斯特······)。

忆起我的黑人老师们积极的善意,我于是着手开辟信条结构这个广阔的课题,将盛行(让我)不解的对舞蹈的禁忌又富含异教民族 — 丛林之人,野人(一个由拉丁语silva“森林”派生出来的词)— 痕迹的欧洲传统的法律性同现代西方逐渐发展的修立人体的经验结合起来。

与马拉美和瓦勒里这两位舞蹈思想家的中介诗歌的相逢,接着我收录进《渴望成为他人》的离经叛道的文字,是我事业中决定性的时刻。拉康二话不说将这本有着明确副标题 —《舞蹈研究》— 的书纳入他编辑的文库中出版,但他陷入极权保守主义之中的学院却嗤之以鼻 ! 是在年轻的编舞家或舞蹈家、在导演让•鲁什和史前史专家安德烈•乐华-古汉那里我得到了······怎么说呢?— 些许慰籍······

我们对舞蹈知道得还太少。它属于人类起源混沌的世界,在那个我们称之为史前史的遥远时代,会说话的动物逐渐产生自省的意识,在惊骇中面对被语言非物质化的物质性。

迫于必然性,人唯有通过普遍的戏剧化才使得自己的身体和这个世界变成可栖之地,也就是说通过虚拟、通过图像和文字的中介将它们编演、重组。

比库尔特•萨克斯更进一步,我说:之所以这个世界能够被人征服而人又被这个世界所囚禁,之所以人和世界的关系成为借助同一性/相异性的纽带进行的对话,这个转折归功于生存首要工具的发明:礼仪程序的发明,使思想得以用感官的方式 — 即审美的方式 — 出现。

有一点需要明确,方能明白涵盖舞蹈现象的信条结构学所开启的广阔空间。

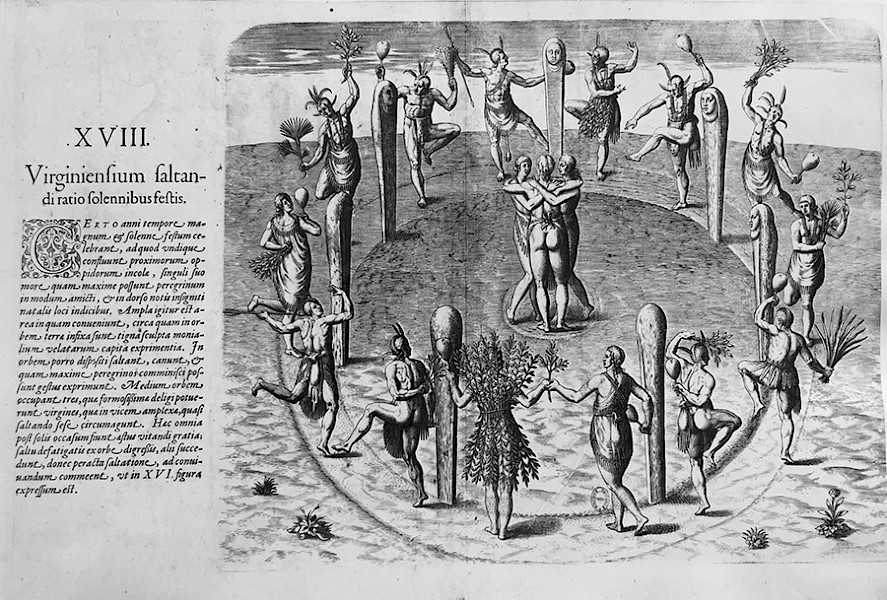

依照“编舞”(chorégraphie)这个词的字面意思“舞(choré)书(graphie)”,西方将它自己的舞蹈称之为书写。但我注意到,一旦涉及异于我们的表征系统的舞蹈之术,这个对用身体书写的能力 — 用人体的运动表达另一个无形之体 — 的参照就淡化了。欧洲对舞蹈作为文字的思考怯于闯入异域,在那里舞蹈的异化仪式以另外的方式进行。

我们是人灵与肉的后代,是一组表达方式的传人,这些表达围绕一个被基督化的古老主题,将人置于大自然中:没有翅膀的两足动物,无法飞翔,唯有死亡的那一天灵魂才能重返天庭。

这个“自然主义”的定义使民间对于那些试图发明飞行器这种撒旦之作的的人又怕又恨······ 这反映在列奥纳多•达•芬奇这个以他的方式越规的天才工匠对航空业的预言中:“大鸟腾飞,举世骇然。”

在从禁忌中解放出来的现代社会,舞蹈这一行为成为诗意的比喻。信条比较学揭示出西方的舞蹈寻求脱离地面、飞升,与之相反,在非洲和亚洲的传统里,舞蹈忽而是有节奏地踩踏地面,忽而是用体操的动作雕塑身体,与之相应的,是对人和世界之对话的同样独特的表征。在这些异域里,伴舞的音乐优先选择另外的乐器,比如鼓个性化的声音······