ПРИСТУПАЯ К ДОГМАТИЧЕСКИМ СТРУКТУРАМ… ТУТ КАК ТУТ ТАНЕЦ

Я всегда был заинтригован тем, как сменяют друг друга состояния человеческого тела, меня всегда увлекали загримированные лица, торжественность одеяний или их ничтожность… так, в один прекрасный момент я оставил компанию тех, кто рассуждает подобно отрубленным головам – древнегреческое выражение, над которым стоит поразмыслить. Я раньше поражался, почти как крестьянин, привычный к контакту с животными, безразличию по отношению к таким выражениям, как тело текста, тело вина, социальное тело, конституированные органы и т.д.

Откуда происходит, спрашивал я себя, это отношение к термину «тело», сначала принадлежавшего медицине, затем обогащенного богословскими соображениями через толкование Боговоплощения и, наконец, втихомолку выдворенного барочным пиетизмом XVII века? Посмотрите, например, иллюстрации Германа Хьюго, сделанные в 1624 году…, упредившие недалекоидущие интерпретации пуританского правоведения буржуазного XIX века. Если пристально в них вглядеться, к чему нас побуждает ученый клинический психоанализ и психоанализ истории мифов, можно увидеть, что сценарий тела – гробницы души, другими словами, желания, говорит человеку: «Помни» о смерти…

Это напоминание о забытой сущности позволяет расширить границы нашего вопроса: почему вещь из плоти и крови, которую обозначает эта лексическая единица, «тело», стала бесконечно воспроизводимой метафорой? Являются ли эти семантические трансферы пережитками примитивного подхода к Вселенной, дабы социализировать ее, придать ей человеческую форму посредством речи?

Я часто спрашивал себя: почему феномен записи отношения к себе и миру посредством танцующего тела – хореографические системы столь же разнообразны, сколь и языки, – имел решающее значение в моем движении, изначально фактически слепом, к обновленной антропологии? Ответ был дан мне впоследствии фразой, вычитанной в работах музыковеда Курта Сакса: «Танец – первенец искусства. Прежде чем доверить свои эмоции камню, слову и звуку, человек использует свое собственное тело для организации пространства и задания ритма времени».

Прежде чем обратиться к маршрутам, возможным на этой территории благодаря психоанализу, я получил несколько незабываемых уроков у Африки, как раз-таки через танец, и эти уроки показали мне, сколь моя репрезентация судьбы была отмечена характерной для западного человека оппозицией тело/дух, идущей из глубин европейской цивилизации.

После этого отсутствие глубинной социальной рефлексии по поводу означающего «тело» стало мне менее непонятным, и в то же время вырисовывалась требующая беспрецедентного кругозора задача: изучение хореографических текстуальностей. Это значит рассмаривать танец как таковой: немой дискурс выведенного на сцену тела.

Постепенно прояснялись странствования термина «тело», покидавшего место своего рождения и вновь возвращавшегося к нему, хождение взад-вперед между субъективной и социальной сценами, посредством которого живут и воспроизводятся институциональные сборки. Если продолжить рефлексию, поставив вопрос о том, что общество, само будучи несомое словом, есть Текст, то горизонт распахнется: всякая Традиция формируется, распадается и заново формирует нечто, вроде осадочного Текста, наподобие палимпсеста.

Поколения следуют друг за другом, но этот театр слов, где актеры суть ни что иное, как грамматические вымыслы, остается. В подобной перспективе постановка вопросов во всех областях – Фидуциарной (оставим в стороне изношенный термин «религия»), политической, правовой – требует интерпретационного навыка, отвечающего поставленной задаче, или герменевтики, охватывающей цивилизацию в ее исторической перспективе.

Мало-помалу, пользуясь изгнанной терминологией (догма, догматический, догматичность), мы заново открываем для себя то, что человечество всегда знало, и что позволяет нам понять, каким образом человеческий вид обращается к учреждению Разума: говорящее животное обусловлено театральностью. Понимание того, как формируются Традиции, представляет собой багаж, необходимый, чтобы столкнуться со странностью хореографии, не отделимой от своей универсальной основы.

Прежде чем отважиться на это исследование, я первым делом обратился к авторам Средневековья и Ренессанса: богословы Мистического тела, литургисты, говорящие о музыке планет, поэты-чтецы Евхаристического зодиака… Возвращаясь к канонистам, не взирая на антипатию моих современников к средневековым глоссаторам, а также к притязаниям моего метода, я принял участие, за стенами Парижа 68-го, в международном кружке эрудитов, обратившихся к источникам политической и юридической сакральности (Штефан Куттнер, Эрнст Канторович, Гейнс Пост…).

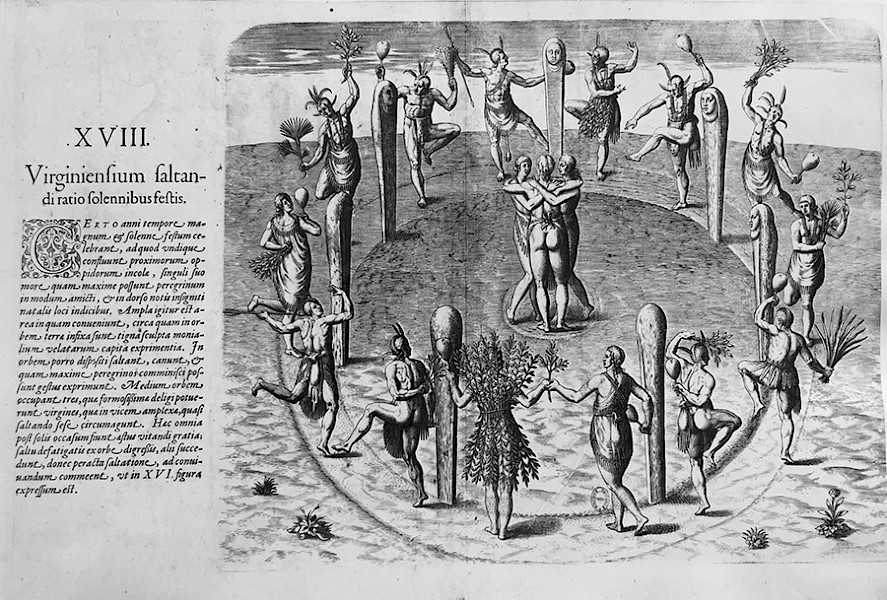

Помня об активной поддержке моих чернокожих Учителей, я взялся за основательное исследование догматических структур, объединив область традиционного европейкого права, в которой расцвел загадочный (для меня) запрет на танец и в которой скрывалась сокровищница предписаний относительно языческих народов – людей леса, дикарей (слово это, sauvages, образовано от латинского silva, «лес»), – с учреждающими тело практиками, сложившимися на Западе в новейшее время.

Встреча со стихотворениями-медиаторами двух мыслителей танца, Малларме и Валери, затем моя выходящая за рамки стандартов работа под названием «Срасть быть другим» сыграли решающую роль в моем начинании. Лакан опубликовал эту книгу в своей коллекции, не сказав ни слова, но и не злословя, сопроводив ее точным подзаголовком – «Исследование во имя танца» –, но его Школа, погрязшая в тоталитарном конформизме, надула губы. И только со стороны молодых хореографов и танцоров, режиссера Жана Руша и палеонтолога Андре Леруа-Гурана, я получил… как бы так выразиться… аналог утешения…

Мы все еще слишком мало знаем о танце. Танец принадлежит сумрачной вселенной наших истоков, той дальней области, которую мы называем первобытной историей, где говорящее животное обрело рефлексивное сознание, столкнувшись в ужасе с материальностью, которую язык лишил материи.

Под властью необходимости человеческое тело и мир могли быть обитаемы человеком лишь посредством обобщенной театрализации, то есть будучи инсценированными, воссозданными вымыслом, через посредничество образов и слов.

Развивая Курта Сакса, я скажу: если мир стал пленником человека, а человек – узником мира, если отношения между человеком и миром приобрели статус диалога посредством связки идентичность/инаковость, то этот сдвиг обязан изобретению основного инструмента выживания – изобретению церемониальных процедур, позволяющих мысли возникнуть в первую очередь в чувственном режиме, иными словами, в режиме эстетическом.

Следует уточнить, дабы осознать размах того, что было открыто исследованием догматических структур, включающих в себя феномен танца.

Несмотря на то, что Запад говорит здесь о письме, в соответствии с буквальным прочтением «choré» - « graphie », я пришел к выводу, что эта отсылка к способности писать телом – означать вторичное тело с помощью движений тела физического – имеет тенденцию сходить на нет, как только следует всерьез заняться наукой о танцующих телах, чуждой нашей системе представлений. Европейская проблематизация танца как письма не отваживается броситься в эти экзотические чужбины, в которых совсем иначе практикуются церемонии хореографического отчуждения.

Мы душой и телом потомки человека, вписанного, благодаря связке формулировок вокруг античной христианизированной темы, в Природу: двуногий бескрылый зверь, не способный подняться в воздух, кроме как в день своей смерти, когда душа достигает Небес.

Это «натуралистическое» определение владело народными страхами, смешанными с ненавистью по отношению к тем, кто пытался создать летающие объекты, считавшиеся созданием сатаны… Один из них, Леонардо да Винчи, в своем роде возмутитель, будучи гениальным мастером, предвосхищает авиацию: «великая птица полетит, наполняя Вселенную изумлением».

В эпоху Современости, освобожденную от оков запрета, танец обретает статус поэтической метаморфозы. Догматический сравнительный анализ показывает, что танец воспринимается на Западе как отрывание от земли, полет, вопреки иным традициям, в Африке, в Азии, где танец происходит то от ритмичного топотания по земле, то от гимнастики жестов, лепящих тело, в соответствии с представлениями, равно отличающимися от наших, о взаимодействии человека и мира. И в этих чуждых краях сопровождающая танец музыка предпочитает другие инструментальные формы, например, персонализированный голос барабанов…

Перевод: Татьяна Никишина