您了解西方吗?一个旅行者的叙述

博学(érudition),这走向冒险的第一步 : 走出粗野的状态(rudesse)、粗糙的所知,以便被授以记忆的道路和人类经验中未知或危险的尝试。 博学一词的词源要我们警惕那些欲将思想简化为信息库的企图。信条学不是智囊团的范畴······

欧洲法学史是我初出庐茅时的指南针。它指向一神论的源头,揭示了历经一千五百年的波折以我们为结果的演变 : 我们是交错的系谱连锁反应的产物,这个连锁反应被技术-科学-经济所支配的暂时的终点构成了我们的现在······ 直到不可预见的下文的到来。

好比飞机即将起飞前的“地面测试”,这个演变的核心无疑是我们称之为中世纪的这个实验阶段,这个介于两个时代之间的时期,一面是消亡了的古代,一面是为全球化工业主义开路的现代。

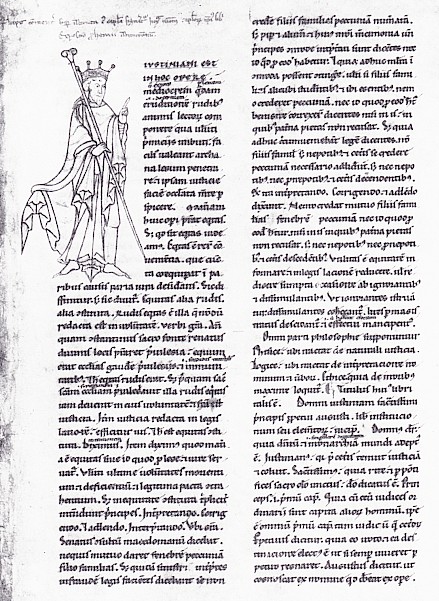

这个实验在于第一次欧洲革命(十一世纪) : 教廷重拾西欧已废置的最高祭司的帝号,着手填补基督教初始经文中司法规则的空白。一门战斗的解经学为此钻研罗马帝国的法律,罗马帝国在它的西部已经崩溃,但在希腊东正教罗马皇帝坐镇君士坦丁堡的它的东部依然昌盛。

具有高度战略影响的结果:欧美文明的根基不仅仅有圣经这个神学板块,这部被天主教新教重新诠释的犹太圣书,同时也有被东欧总结由拜占庭皇帝查士丁尼一世以此形式致以西欧民众的罗马法巨著。

在今天的一系列对抗之中,鉴于它们在西方被媒体报道的方式或者被政治决策机构处理的方法,鉴于法国不知困惑为何物的知识阶层的聒噪,重提被遗忘的系谱命运、承认查士丁尼是西欧、巴尔干、俄国及其他东欧国家共同祖先的这个“参数”是否还有一席之地?不,这对坚持置若罔闻的意志是要求太高了。

偶然这个一切发现的导师,是它在西方中世纪宗教法律构造史中指引了我,这门因有对欧洲大陆的宗祖学得太多之嫌而被边缘化的学科。

学什么?首先,谁也无法代替谁梦想或思考,这个道理同样适用于国家层面。简言之,任何宗教、社会、政治的克隆,任何在全球化的熔浆中消融的企图都注定会失败,而最终导致暴力竞争。

我个人学到了什么值得传授的东西?如果法学史始终是通往无疆界文字的护照,那是因为这门修道士式的学科教会了我等待,等待走得更远,远到与异国人的奥秘相逢。此外,在体验过被经院缮写者加工或扭曲的拉丁语所带来的愉悦之后,我明白我处在承载我们当代社会的话语积淀之上,而我的劳作仅仅是表层的钻探,它掩盖了被从西方意识中摈除的原始性的深渊。

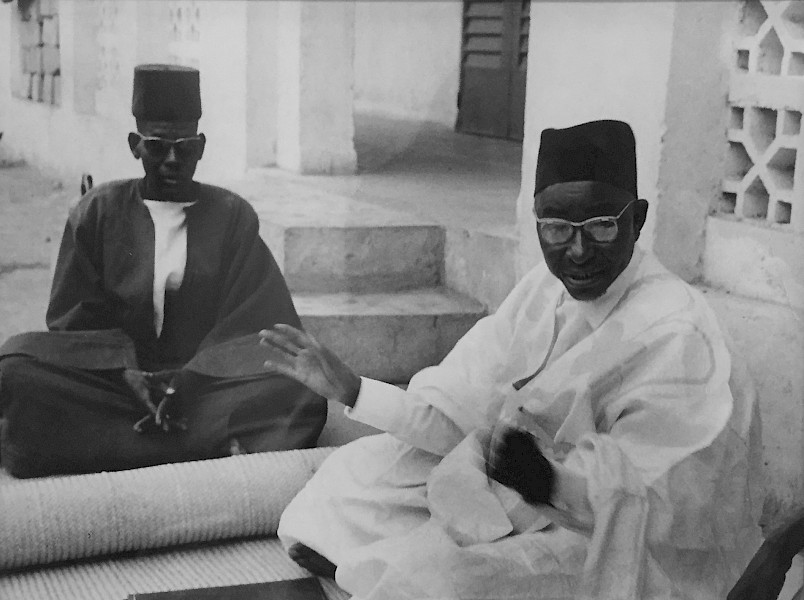

因有一双和我诺曼底祖先一样沾满尘土的脚,又因我感觉到《法令注释》即便添加了经济与哲学,也不过只是一门预科,我于是去了被冷战政治风暴冲击但对私立专家事务所与国际机构同样欢迎的非洲······ 喧嚣之外存在着远古和它的智者圈子、它保存完好的秘密、它没有掺水的教育。在那里我终于与我等待的对象相逢:异国人,真正的异国人。本能地,这个非洲将我视为了自己的一员。

阅读马拉美让我懂得了摸索中的思想所必须的“酝酿期”的意义;黑人大师教会我放弃有朝一日找到最终答案的可怕企图······ 我明白了人之“共鸣”先于“思考” ;他对特定传统的叙述产生共鸣,然后,若得以基本教育的开化,他开始独立思考,成为希腊先哲所定义的“人”。

在非洲,正如后来在日本一样,我从现实生活中辨认出人与宇宙对话这个原始信念,它肯定了欧洲所熟悉的以话语的绝对统治为基础的一神论的直觉。我们眼前科学研究对世界的极微与无限的探索成果亦不曾违悖这个直觉。

然后我就回到自己的家园,坚信自己的想法:要读懂人类为生存繁衍而创造的话语的建筑,就要将社会当作一个文本来研究。为了让自己的文明大厦站稳,西方同样需要将法律机器系在承载整体的宗教传说的基底上,也就是说系在我们称之为基础的理智的地下火山上。就这样,在辨认西方文明根基的工作中,我挖掘出了它的秘密。

西方构造的独特在于三个要素 : 1) 基底的定期动摇;2) 将法律事务归诸于纯粹技术范畴的看法;3) 对组装起凝聚作用的第三方的极端不稳定。

为什么如此复杂?为什么会有合法性相继的面具?我们自罗马时代以来被反复推敲如今妇孺皆知的宗教词汇从何见证了这个演变进程?最后,若理论上进一步说,三元结构意味着什么,一个抽象概念?

探索这些问题将是锲而不舍并能超越史学藩篱者的宿命。