ドグマ的構造という作業場を開いていると……突如としてダンスが

顔に化粧をしたり、服装が立派だったりつまらなかったりすることで人間の身体が状態を変えることに興味を覚え、魅惑されてきたわたしは、切り取られた頭のように考える者たちとは縁を結ばずにきた。「切り取られた頭のように……」とはギリシア語の古い表現だが、熟考すべきものである。もしかしたら、動物との生身のつきあいに親しんだ農民とあまりに近いのかもしれないが、わたしはかつて、テクストの本体であるとかワインのボディ、社会体、国家体〔国家機関 corps constitués〕といった表現にひとびとが関心を持たないことに驚いたものだ。

そしてわたしは思った、身体(corps)という語彙、まずは医学と関係しながら、やがて神の受肉をめぐる釈義をつうじて神学的な考察をほどこされ、17世紀のバロック的な敬虔主義によって棚上げされてしまったこの語彙に対するそうした態度はどこに由来するのだろうか、と。ヘルマン・フーゴによる1624年の図像をご覧いただきたい。これは、19世紀ブルジョワのプロテスタント的な法律主義に関する一級の解釈を先取りするものだ。臨床経験と神話の歴史をよく踏まえた精神分析がうながすようにして、これをもっと精しく見てみるなら、魂の、ということは欲望の墓である身体という主題が、人間に対して、死すべきものとしての自身の運命を「思い出せ」と告げていることがわかる……。

ある本質的な誤認をこのようにして思い起こすことで、わたしたちの問いは拡大する。この「身体(corps)」という語彙が示す肉と血から成る物体がメタファーとして際限なく増大することになったのは、何に由来してであるのか。こうした意味の転移のうちにあるのは〈宇宙〉への原初的なアプローチの残骸であって、それが言葉によって社会化され、人間的な形式を与えられようとしているのだろうか。

わたしは長いこと考えてきた。人類学の更新に向かおうとするわたしの歩み、当初はいくらか盲目的であったこの歩みにとって、ダンスする身体によって自己と世界への関係を書くこと——言語と同じように多様なコレグラフィーのシステム——というものがあれほど決定的だったのはなぜなのだろうか、と。答えは事後に、音楽学者クルト・ザックスの指摘に出会って与えられた。「ダンスは芸術のうちでも最初に生まれたものである。自身の感情を石や言葉、音に託すよりも以前、人間は自分自身の身体を用いて空間を組織し、時間にリズムを与えようとしたのだ」。

こうした領域を横断してゆくことができるのは精神分析のおかげなのだが、それに向き合うに先立ち、わたしはアフリカから、まさにダンスをつうじて、記憶に刻むべきいくつかの教えを受け取っていた。その教えは、身体と精神という区別が西洋人に与えた刻印を、運命についてのわたしの表象のうちで浮き彫りにしてくれたのだが、この区別はヨーロッパ文明のこよなく古いところからやってきたものなのだった。

結果として、「身体」というシニフィアンのステイタスに関する掘り下げられた社会的考察が存在しないというのも、わたしにとって以前より奇異なことではなくなり、それとともに、未聞の考証学的な要請、すなわちコレグラフィックなテクステュアリティを研究するという要請が描き出されていった。すなわち、ダンスをそれが現にそうあるところのもの、つまり演出された身体による沈黙の言説として考察するということである。

こうして少しずつ「身体」という言葉の移牧というものが明らかになっていった。それは起源の場所から遠ざかってはまたそこへ立ち戻るのであり、そうした主観的な場面と社会的な場面の往還をつうじて、制度的モンタージュは生き、そして再生産されるのである。考察を掘り下げ、社会それ自体が言葉に支えられ、その意味で〈テクスト〉としてあるのだという確認から出発して問いかけをするなら、見晴らしが開けてくる。あらゆる〈伝統〉は、積層的な〈テクスト〉としてパランプセストのように形成され、解体し、再構成されるものだということが展望されるのである。

世代は交代する、けれども、文法的なフィクションを演じ手とするこの言葉の劇場は不動である。こうした見方からするとき、信の体系(「宗教」という使い古された語彙を離れよう)であれ、政治であれ、法であれ、問いかけのために必要なのは、求めに応えるだけの解釈の知、各々の文明の歴史性を包括的に把握する解釈術である。

排斥された言葉(ドグマ、ドグマ論、ドグマ性)を改めて取り上げることで、人類がいつでも知っていたこと、そして、この種が〈理性〉の制定へアクセスする道を理解する手だてが改めて見出されるだろう。すなわち、話す動物における劇場性という条件のことである。〈伝統〉の形成のありかたを把握することは、その普遍的な基礎と切り離せないコレグラフィーの異質性に向き合うために必要な行李なのだ。

こうした研究に踏み出すうえで手始めの深呼吸となったのは、中世人やルネサンス人の著作を愛読したことであった。神秘的な〈身体〉を論じる神学者、天体の音楽を呼び出す典礼学者、「聖体の十二宮」を解読する詩人……。カノン法学者たちへ立ち戻り、中世の解釈者、またわたしの方法が求めるものへの同時代人による嫌悪を理解したわたしは、68年的な空気に包まれたパリの外で、政治と法の神聖性の淵源に関心を向ける碩学たちの国際的な輪に参加した(ステファン・クットナー、エルンスト・カントロヴィッチ、ゲインズ・ポースト……)。

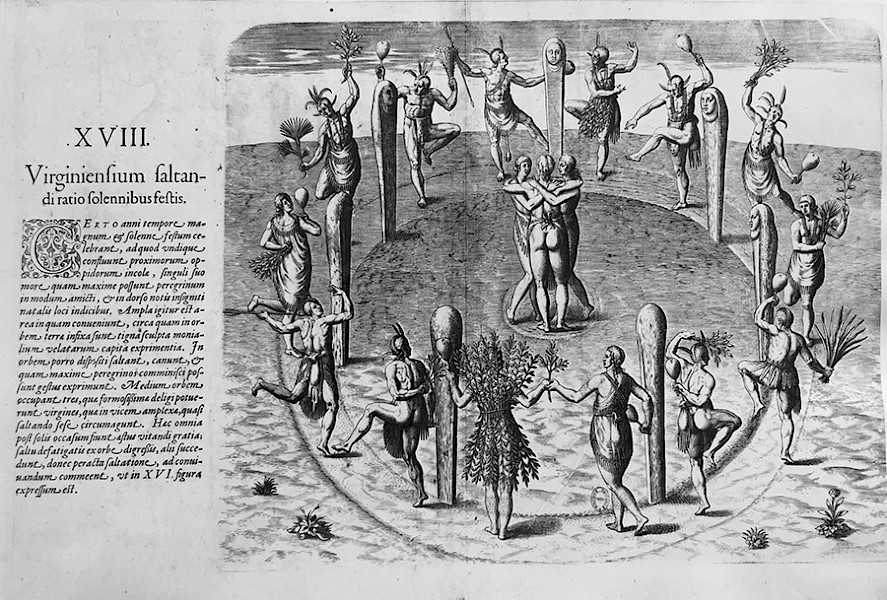

黒い師たちの闊達な鷹揚さを思い出しながら、わたしはそのとき、ドグマ的な構築についての広大な作業場を開こうとした。そうして、(わたしにとっては)謎めいたダンスの禁止が盛行し、異教徒——森のひとびと、蛮人(sauvageという言葉はラテン語で森を意味するsilvaに由来する)——に関する示唆の宝庫を蔵したヨーロッパの伝統的な法律性と西洋が〈近代〉をつうじて錬成してきた身体の制定にまつわる営為を結合させようとしたのである。

マラルメとヴァレリー、ダンスを思考したこのふたりによる思索詩との出会い、また『他者たらんとする情熱』と題されたスタンダードを侵犯する著作は、わたしのそうした試みにおける決定的な瞬間であった。とりもなおさず「ダンスのための考察」と副題されたこの本を、ラカンは一も二もなく自分のコレクションに加えてくれたが、すでに全体主義的な順応主義に凝り固まったかれの〈学派〉はそのことにむくれたものだ! わたしが——どういえばよいか……——励ましめいたものを受け取ったのは、若いコレグラファーやダンサー、映画作家ジャン・ルーシュや先史学者アンドレ・ルロワ=グランからだった……。

わたしたちはいまなお、ダンスについてあまりにも知らない。ダンスはわたしたちの闇に沈んだ起源、先史時代と呼ばれる遠い昔に属しており、話す動物はそこで、言語によって脱物質化された物質性に、恐れとともに向き合っていた。

必要に命じられ、人間が自身の身体と世界に住まうには全般化した劇場性を経るほかなくなった。身体と世界が演出され、フィクション、つまりイメージと言葉による媒介をつうじて再構成されねばならなくなったのである。

クルト・ザックスからさらに踏み込んで、次のように述べよう。世界が人間に捕まえられ、人間が世界に囚われるようになった、つまり、人間/世界の関係が自性/他性の紐帯を介して対話としてのステイタスを持つことになったのは、存続のための最初のツールのおかげなのだ、と。そのツールとは儀礼という手続きの発明であり、それによって、思考というものがまずもって感性的な——言い換えるなら美的なしかたで——浮かび上がることになったのである。

ダンスという現象を含むドグマ的アーキテクチャを考察することで開かれる領野の広がりを把握すべく、ひとつ補足をしておこう。

西洋は——chorégraphieという言葉の字義性(「舞踏(choré-)を書くこと(-graphie)」)にふさわしく——、ダンスはエクリチュールとしてあることを述べるわけだが、わたしが明らかにしたのは、わたしたち自身の表象システムとは異質のダンスする身体をめぐる学知を考えようとするやいなや、身体によって書く——物理的な身体の運動によって第二の身体を告げる——というこうした力への言及が霞みがちになる、ということである。ヨーロッパはダンスをエクリチュールとして問いの対象とするわけだが、そうしたありかたのうちでも、コレグラフィーによる自己喪失の儀式が別のしかたで営まれている異郷的な〈他処〉へ乗り出すことは躊躇されているのだ。

わたしたちは身体と魂である人間の後裔、人間を〈自然〉のうちへ位置づけた古代の、そしてのちにキリスト教化された命題に発するさまざまな定式化の後裔である。その命題とは、人間は翼のない二足動物であり、だから飛ぶことに不向きで、ただ死の日に際して魂が〈天〉にたどりつくだけなのだ、というものである。

こうした「自然主義的な」定義のために、飛翔体は悪魔の技とみなされ、それを作り出そうとするひとびとに対して民衆が抱く憎しみの入り混じった怖れに影響を及ぼしてきた……。かれ独自のしかたによる侵犯者であったレオナルド・ダ・ヴィンチは、天才的な工作家として飛行技術を予告した際にそのことを伝えている。「大いなる鳥が飛翔し、世界を驚きで満たすだろう」。

禁止から自由になった〈近代〉にあって、踊ることは詩的メタファーとしてのステイタスを獲得している。ドグマ的な観点から比較論的に考察するなら、西洋においてダンスは地面から離脱すること、舞い上がることであると考えられるのだとして、それはアフリカやアジアにおける別の伝統とは正反対なのであり、そこではダンスとはリズムとともに身体を踏みしめることであったり、身体を彫琢する身ぶりの鍛錬であったりして、さらには、人間と世界の対話における、やはり個別的な表象との関係においてそうなのである。また、こうした〈他処〉において、ダンスと結びついた音楽は異なるしかで器楽を特別に重視しており、たとえば、太鼓の音はそれぞれに人格化された声であったりするのだ……。